К «Отелло» театры обращаются значительно реже, чем к иным из более ранних и менее совершенных творений Верди. Главный вопрос всегда один: кто споет самую кровавую теноровую партию? В Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко обнаружилось сразу два полноценных Отелло, и уже по этой причине новую работу вряд ли можно квалифицировать как неудачу. Притом что далеко не со всеми элементами постановки (режиссер – Андрей Кончаловский) дело обстоит благополучно.

В связи с премьерой «Отелло» неизбежно вспоминается прошлогодняя постановка другой шекспировской оперы Верди на той же сцене. «Макбета» Камы Гинкаса ругали за шитую белыми нитками попытку перенести на оперную почву то, что уже было отработано режиссером при постановке шекспировской трагедии, однако при всем том в нем имелись по — своему логичная концепция и впечатляющие решения отдельных сцен. Отыскать что-либо подобное в «Отелло» Кончаловского весьма затруднительно. К тому же перед нами, по существу, два спектакля, плохо стыкующихся между собой.

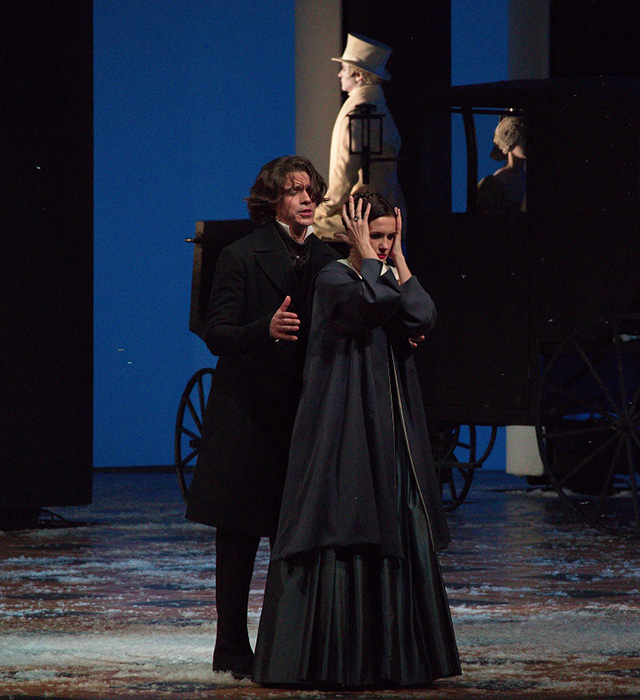

Если недавний «Онегин» в Большом получился, что называется, «ни вашим, ни нашим», то Кончаловский, напротив, попытался угодить «и вашим, и нашим». Другой вопрос, насколько это получилось. Доведи режиссер до конца первый спектакль, облаченный в ренессансные одеяния и по большей части вполне традиционный, консервативная часть публики была бы довольна (хотя разухабистые пляски, сопровождающие хор «Пламя сверкает», идущие поперек музыки, в любом случае вряд ли бы удостоились похвал). Начни он сразу ту линию, что внезапно выскакивает в середине третьей картины, в восторге не был бы никто. Потому что только далекому от театрального контекста человеку может показаться, будто перенести действие в фашистскую Италию (отталкиваясь, по всей вероятности, от мелькающего в тексте слова «дуче», во времена Верди вполне безобидного), напялив на героев соответствующие мундиры, да еще и разместив на сцене бюст Муссолини, – это так уж круто и актуально. Но, проводись эта линия с самого начала, в ней могла бы присутствовать хоть какая-то логика. Впрочем, логику при большом желании можно попытаться отыскать и здесь, только выглядеть она будет не слишком умно. Вроде того: ревность – зло, поддавшись ей, ты становишься его орудием и тем самым превращаешься в… фашиста. Нет, увольте, это уже что-то из разряда «в Риме папа, а в Берлине гестапо». Но никакой другой логики у режиссера не припасено.

Говорить о серьезных достижениях в работе с актерами тоже вряд ли приходится. Она не то чтобы отсутствует в принципе, но носит в основном поверхностно-декларативный характер. Пожалуй, лишь в трактовке образа главного злодея возникает нечто относительно новое. Рефлексирующий Яго – в этом что-то есть. Чувствуется, что характер персонажа хорошо знаком режиссеру. А вот превращение Дездемоны в экспансивную героиню веристской мелодрамы вступает в непримиримое противоречие с музыкальным рисунком партии. Такой Дездемоне петь бы не Песню об иве или Ave Maria, а что-нибудь вроде Sola, perduta, abbandonata или лихую кабалетту из раннего Верди, а умирать не иначе как с криком: «Отелло (или Яго), нам бог судья». Вот самому Отелло от режиссера почти ничего не перепало, кроме вышеупомянутого переодевания да черных очков в финальной сцене.

Риторический вопрос, может ли зритель сочувствовать такому Отелло? Зритель – вряд ли, а вот слушатель – вполне. Потому что если закрыть глаза, то в голосах Арсена Согомоняна и Николая Ерохина можно услышать почти весь необходимый эмоциональный спектр. Оба выступили в целом очень достойно, временами по-настоящему ярко, хотя и тому и другому еще немало предстоит обживаться в этой партии, доводить ее до ума.

Согомонян совсем недавно переквалифицировался из баритонов в тенора, и его голос скорее можно определить как баритенор. Для партии Отелло, где активно задействован низкий регистр, это как раз то, что надо. В высокой тесситуре Согомоняну немного не хватает свободы, но в целом партия отлично легла на голос. У Ерохина как раз нижний регистр наиболее уязвим. Свой второй спектакль певец вообще начал неудачно, а в сцене клятвы даже возникло ощущение, что он может не дотянуть до конца. Но после антракта Ерохина словно подменили, и в финале, особенно, в знаменитой сцене смерти, он звучал просто великолепно.

Сложнее обстояло дело с Яго. Если в прошлом году я удивлялся, почему в «Макбете» Антона Зараева поставили во второй состав, а Алексея Шишляева в первый, то теперь все было наоборот, но вокальное качество оказалось выше у Шишляева. В отличие от Макбета, чья партия во многом зиждется на кантилене, для Яго требуются, с одной стороны, резкие и жесткие краски, с другой – тончайшая нюансировка, предельная интонационная гибкость, и этих качеств Зараеву и не хватило. Он был интереснее как актер, но голос звучал напряженно, форсированно, даже хрипло, а на прописанные у Верди несколько piano в знаменитом «Сне» не было и намека. У Шишляева тоже не все сразу получилось (в первой картине он невнятно бормотал речитативы, словно бы не вполне понимая смысл итальянского текста), но уже во второй картине придраться было решительно не к чему.

Поначалу разочаровала и Хибла Герзмава в партии Дездемоны, певшая низковато и не всегда с чистой интонацией. Зато в финале она, наконец, оправдала ожидания, превосходно исполнив Песню об иве и молитву. В этой сцене, впрочем, достойно показалась и Елена Гусева, чей голос, как казалось, не слишком подходит для опер Верди.

Качество дирижерской интерпретации у Феликса Коробова было неизменно высоким на уровне оркестра, но в сценах с солистами впечатление подчас снижалось из-за периодически возникающего рассинхрона и «шатающихся» ансамблей. Дело, похоже, не в недостатке репетиций. Коробов – дирижер во многом спонтанный; даже в спектаклях, следующих подряд, темпы могут существенно отличаться, и певцам не всегда удается под них подстроиться. Хору тоже в этом смысле было непросто, но в целом работа коллектива во главе с маститым Станиславом Лыковым заслуживает высокой оценки.

Если бы речь шла о концертном исполнении, то даже с учетом отдельных издержек правомерно было бы расценивать его как удачу. Но перед нами спектакль, и то, что мы видим на сцене, по большей части вызывает лишь чувство глубокого недоумения. Это тем досаднее в стенах театра, носящего имена двух великих режиссеров, чьими стараниями во многом и утвердилась на музыкальной сцене сама профессия.