Премьера совпала с личной датой в биографии режиссера – четверть века назад он возглавил оперную труппу театра на Большой Дмитровке. Еще одна дата – 40-летие со дня постановки «Пиковой дамы» в Музтеатре Львом Дмитриевичем Михайловым, воспитавшим Тителя в своей мастерской по ГИТИСу и передавшим ему заветы и умения. Собственно, «Пиковую даму» в режиссуре Михайлова на Большой Дмитровке бережно сохраняли практически все прошедшие годы, но вызывавший некогда острую полемику спектакль превратился в классический отпечаток своего времени, и у Тителя родилась идея сделать новую версию – для Музтеатра третью по счету, начиная с канонического прочтения партитуры К. С. Станиславским образца 1930 года. Михайлов в спектакле переносил действие в 20-е годы XIX века, и на балу в 3-й картине вместо государыни-матушки Екатерины II, как то бывало обычно, объявлялся в маскарадном костюме Александр I.

Титель отсчитывает еще с добрую сотню лет, и вельможные гости, насмотревшись на блеск увеселительных огней и прослушав пастораль «Искренность пастушки», ждут, обращая взоры на ложу в зрительном зале, уже Николая II. Трансфер во времени для Тителя важен, как важен он и для многих его предшественников. Счищая штампы, Станиславский оставлял действие в XVIII веке, но настаивал на том, что Герман – не блестящий офицер екатерининской гвардии, а военный инженер в очках, далекий фактурой от героя-любовника. Вл.И. Немирович-Данченко строил планы показать пушкинских персонажей по-чеховски – в эпоху Александра III. Вс.Мейерхольд в 1935 году, переделав вместе с поэтом В. Стеничем либретто, заменил сцену Летнего сада пирушкой в доме Нарумова, добавил к 7-ми картинам партитуры восьмую, чтобы воспроизвести пушкинский финал («Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: “Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..”») и проявил типичную для времен Николая I тему «молодого человека XIX века», во что бы то ни стало стремившегося преодолеть социальную пропасть, отделявшую его от высшего света.

От Станиславского до наших дней – все с той или иной степенью настойчивости говорили о том, что Петербург – одно из главных действующих лиц оперы Чайковского. Например, Немирович-Данченко: «Как будто бы шла пьеса Чехова. Как будто простая жизнь, а между тем это жизнь придворной среды. Но простые, человеческие люди охвачены до одержимости, до ненормальности страстями, потому что весь быт был такой. Вот весь быт оттуда идет: это Петербург, Двор, гранит, памятники, белые ночи… Это всё создало такой трепаный, точно наполненный блуждающими огнями мирок. А жизнь самая простая, человеческая». Или Мейерхольд: «…действующие лица проходят по сцене, закутавшись в плащи, они сейчас выйдут на улицу, где ждет их воздух холодный, ветреный, ждет петербургский пейзаж, на фоне которого будет исполняться баллада Томского. Настроение “Медного всадника”». Лев Михайлов, примеряя в своем воображении близкие, но и рознящиеся идеи Немировича и Мейерхольда, полагал, что Герман Чайковского «похож на Евгения из «Медного всадника», и добавлял: «А с другой стороны, я слышу в “Пиковой даме” не только Петербург, но и клинские березы. Уже в интродукции есть те интонации Чайковского, которые вбирают у него понимание всей России. А Петербург – он, конечно, присутствует в “Пиковой” как город, как образ, как живое существо. Этот город привел Германа к его идее, к играм, к маскарадам, поманил его к Зимнему дворцу. Этот Петербург – расчетливый и холодный, он не принимает чужих. Его ничем нельзя взять. Чтобы стать в нем своим, в этой атмосфере нужно вырасти». Титель идет дальше, учитывая не только историю трактовок оперы Чайковского (в том числе неосуществленную – от Немировича-Данченко), не только ее почвенное петербургское происхождение (по Б. В. Асафьеву: «Фантастические образы, творящиеся здесь, принимают неизбежно облик призраков жутко реальных, а образы реальные искажаются до бредовых»), но и смену эстетических парадигм от создания партитуры (1890) к рубежу столетий и первой четверти ХХ века.

Тителя, как кажется, окончательно упраздняющего до сих пор принятый для «Пиковой дамы» формат императорского спектакля с дворцовыми залами и пудреными париками, волнует не частная история бедного офицера, мечтающего разбогатеть и составить партию. И не карточная игра, образующая, по Ю. М. Лотману, универсальную модель жизни XVIII – начала XIX вв.: «Мир для меня – колода карт, / Жизнь – банк; рок мечет, я играю, / И правила игры я к людям применяю» («Маскарад» М.Ю. Лермонтова).

Тителя волнует рубеж веков и герой канунов, потерявший твердую почву под ногами и насквозь пронзаемый ветрами грядущих перемен. Неумелый игрок, богоборец, у которого «профиль Наполеона, а душа Мефистофеля», он, кажется, в одночасье лишается иллюзий индивидуализма и подпадает под каток случайных обстоятельств, внезапно меняющих привычный мир и делающих его враждебным. Его психика не потому уязвима, что тяга к иррациональности и эмоциональная неустойчивость – суть ее образующие. Иррациональным и неустойчивым становится окружающий мир, несущий несчастья и неизбежность надвигающихся катастроф: «Как будто всё соединилось, чтобы в борьбу вступить со мной… Досада адская трепещет, одни мучения суля».

Из эпиграфа, данного Пушкиным повести («Пиковая дама означает тайную недоброжелательность. Новейшая гадательная книга»), Тителю важна не масть карты, с которой Герман обдернулся, и не карта как таковая, но «недоброжелательность», захватившая мир. Режиссер предуведомляет: «Музыка, написанная Чайковским в 1890-м году, безумно далека от пушкинского времени по своей сути. Она гораздо ближе к веку двадцатому. Она существует уже позже героев Достоевского. После “Белых ночей”, “Преступления и наказания”, даже “Бесов”. Смятение умов, утрата идеалов, предчувствие необратимой катастрофы: погибнет город, погибнет Империя… Что будет с Россией?» и воплощает на сцене с исчерпывающей полнотой собирательный образ величественного и гибельного Петербурга, мифологически совпадающий в сценографии выдающегося художника Сергея Бархина с образом масонской ложи вольных каменщиков, с «пупом земли» или центром вселенной, куда, как в зеркало, смотрится главный герой. Парадная колоннада, образующая полукружие ротонды на фоне собора и каре, находится в постоянном движении и представляет собой единственную декорацию, куда вписываются все интерьерные сцены. Колонны отражаются в наполированном граните планшета, отчего кажутся бесконечными, пронзающими сцену по вертикали с земли до неба. Над ними – воображаемый купол, изменчивый свет превращает их то в неприступную громаду, давящую своим безразличным величием, то сплющивает до призрачных теней, то «стирает» ночным туманом, оставляя зияющую пропасть.

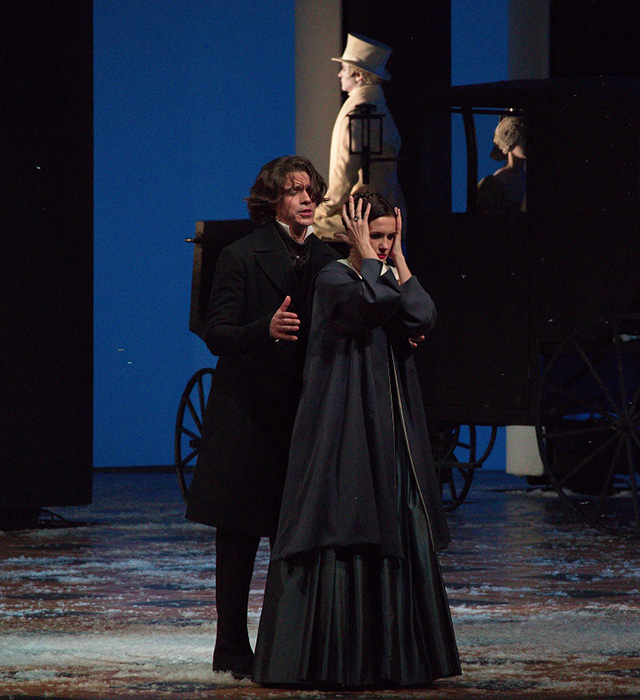

Сценический круг приводит архитектурную композицию в движение, позволяя множить метафоры, из каких одна – Герман после бала у николаевского вельможи на музыку вступления к 4-й картине семенящим шагом гоголевского Башмачкина ищет укрытия, пока не оказывается в спальне Графини (эпизод, мастерски поставлен Игорем Ясуловичем – режиссером по пластике, сохраняющим в истории новейшего театра некогда совершенное искусство театральных мимов), – поистине выдающаяся. Вторая – тоже: хотя черный планшет блестит и множит белыми отражениями величественные сваи Империи, в нем заметны пробоины – спрятавшиеся под тонким льдом и едва припорошенные поземкой глазницы луж. Следы наводнения закроют деревянными мостками, и шаг персонажей по ним тут же сделается зыбким, неверным, опасным. Почти все образы остраняются, просвечиваются с изнанки, наращивая иллюзию тревоги, несчастья, кануна необратимых перемен. Персонажи парадного Петербурга здесь не носят кринолинов и блестящих мундиров со сверкающими эполетами. Вместо фижм, рюшек и оборок на пышных юбках – прямого покроя платья и пальто (Лиза в 6-й картине приходит на встречу к Герману в шинели), медицинская одежда с нашитыми на нее красными крестами.

Буднична военная форма на мужчинах, не лишающая их благородного лоска и взятая в обиход, как кажется, для того, чтобы не быть застигнутым врасплох батальной передрягой (художник по костюмам Мария Данилова). Хор 1-й картины «Мы все здесь собрались на страх врагам российским» превращен Тителем из детского в юношеский, дирижирующий им мальчик – в побритого командира, сами играющие мальчишки – в воспитанников Кадетского корпуса. Летний сад – в плац. Перед нами мир, живущий на пороге катастрофы. Мир, взятый в тиски войной, уведенной Тителем за кадр, но оттого ничуть не менее страшной похожестью на всякую войну. Мир, что сулит мучения, обрушает могучие сваи порядка, вступает в борьбу с человеком, искажает его душу в отражениях темной воды, разлитой здесь повсюду – на земле, на граните, в бальной зале и на плацу. Убивающий и тонущий мир.

И все-таки что это за канун, и что за война? Та, в преддверии которой в Мариинском театре запрещают к показу «Электру» Рихарда Штрауса в постановке Вс.Мейерхольда (1913) и где он, опуская грозовое петербургское небо над античными постройками А. Я. Головина, пророчит беду? Или та же война, но уже бушующая и прячущаяся в кулисы Февральской революции, что подступает в январе 1917-го одиночными выстрелами к колоннаде Александринского театра? Там играют премьеру «Маскарада» М. Ю. Лермонтова в постановке того же Мейерхольда и в роскошных декорациях того же Головина – спектакль, названный позднее эпитафией Империи, ее художественном приговором.

Тут не только трансфер во времени, тут – прямые художественные параллели, обрисовывающие целый век. Образом мейерхольдовского голубого Пьеро, оттенявшего своим костюмом белое платье Нины Арбениной в «Маскараде» и теперь затесавшегося в кавалькаду тителевской пасторали «Искренность пастушки» (хореограф Индра Рейнхолде ставит ее в стилистике Михаила Фокина). Насыщенным лиловым, символизирующим смерть в искусстве русского модерна цветом бального наряда Графини Анны Федотовны. Светотенями движущихся декораций Бархина (художник по свету Дамир Исмагилов), заставляющими вспомнить постановку Эдвардом Гордоном Крэгом шекспировского «Гамлета» в МХТ (1911), когда всё происходящее казалось плодом воспаленного воображения героя в исполнении В.И. Качалова. Смятение, утрата, предчувствие, о чем говорит Титель, рассуждая о внятной близости музыки и музыкальной драматургии Чайковского ХХ веку, становятся зримыми образами новой «Пиковой дамы» в Москве 2016 года, когда мир, ступивший на деревянные мостки поверх отполированных для скоростных поездов рельсов, снова ищет опор, тушуется в иллюзиях, ежится от угроз, просит помощи и манкирует ей, заблуждается и делает вид, пугает и заходится в самообманах по всей планете.

Не оттого ли в партитуре «Пиковой дамы», как ее слышит маэстро Александр Лазарев, проступают абрисы 6-й симфонии? Не потому ли назначенные дирижером темпы, включая нарастающую смятением и предчувствием интродукцию, и взятую близко к оригиналу – арии из оперы Андре Гретри «Ричард Львиное Сердце» песню Графини «Je crains de lui parler la nuit» (у Чайковского andantino, у Гретри – allegretto mosso con spirito), при атакующих акцентах развивают драматургию не только от сцены к сцене и от характера к характеру, но рождают движение от катастрофы к катарсису, от крушения к эпитафии. Оно, это движение, складывает образ куда более важный, чем заключен в одном сюжете, в самом либретто. По слову Асафьева, «Пиковая дама» выходит у Лазарева и симфонией, и кантатой, и поэмой смерти.

Нажмиддин Мавлянов, назначенный на главную партию, практически не сходит со сцены. И смятения чувств, и утрата любви, и предвестия витающей смерти питают воображение его Германа и вырастают к финалу до призраков, в кругу которых он, кажется, только и может обрести душевный покой. Удача в главном – Петербург и его фантомы получается увидеть глазами Германа и почувствовать сквозь нарастающие в нем фобии и рефлексии. Через сиротство влюбленной Лизы (Елена Гусева), оказавшейся ненужной в тот момент, когда с губ прекрасной Графини такому Герману удается сорвать поцелуй смерти. От смятения самой Графини, чье сердце перестает биться внезапно – не от страха перед тем, кто приходит узнать три карты, а потому что век прожит, и осталось одно – могила, о какой в своем романсе поет подруга Лизы Полина (Наталья Зимина). Моложавая, с вытянутой спиной и гордо посаженной головой Графиня у замечательной Елены Зарембы похожа на итальянскую актрису Элеонору Дузе (ее портрет год спустя после премьеры «Пиковой дамы» в Мариинском театре писал И. Е. Репин). Слушает романс «Подруги милые» как приговор собственному веку, утекающему сквозь тонкие пальцы рук вместе с дымом раскуренной сигареты.

И впрямь: «Что наша жизнь? Игра!» – кинет в освещенный зрительный зал Мавлянов – Герман. Потом хор возьмет как на клиросе: «Господь! Прости ему и упокой его мятежную и измученную душу». Сцена опустеет. В черных лужах гранита сверкнут последние лучи уходящего за петербургские купола весеннего солнца.

Р. S. Практически одновременно театральная Москва увидела две событийные премьеры – «Пиковую даму» в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и «Царя Эдипа» Софокла в Театре имени Евг.Вахтангова. Два театра и два режиссера – Александр Титель и Римас Туминас – продемонстрировали абсолютный слух ко времени и к человеку в нем. Опера Чайковского и античная трагедия неожиданным образом составили дилогию, режиссеры – диалог. И там, и там через классические тексты получилось заглянуть в лицо современной жизни. Диалог, как мы знаем, продолжится постановкой Туминасом оперы-оратории И. Ф. Стравинского «Царь Эдип» с руководимой Тителем труппой Музтеатра уже в этом сезоне.