Ясность стиля и чёткость форм – два признака новой оперной премьеры в Театре Станиславского и Немировича-Данченко.

Есть мнение, что художественный руководитель оперы Московского академического музыкального театра, режиссёр А.Б. Титель относится к постановщикам экстравагантным. Это не так: режиссёра можно обвинять в чём угодно, только не в желании выделиться на фоне музыкальной драматургии, взятой в постановку оперы.

В основе творческого метода Тителя всегда лежит конкретность намеченной цели: отразить то, что имел в виду композитор, сочиняя партитуру. Пусть даже это «отражаемое» есть не сразу заметные чудачества автора.

Когда у Тителя в «Обручении в монастыре» накал безумия достигает градуса плавления вольфрама, то стоит подумать о том, как смеялся С. Прокофьев, «озвучивая» псевдоиспанскую вампуку. А потом сообразить, что у торговца рыбой – да, и ещё раз да! – должна в аквариуме жить русалка. Не меньше.

Или берётся Титель за «Севильского цирюльника». Метод остаётся прежним, но рисунок утончается: цитатами из «Амаркорда» и «Сладкой жизни», общим настроением лент Феллини режиссёр даёт понять, что прославивший Италию неореализм имеет к реальности отношение ровно такое же, какое и насквозь условная опера, прославившая Италию ещё больше.

Оттого, что Титель каждый раз ставит задачу соответствия материалу, его спектакли получаются разными. Но от откровенного балагана «Гамлета-Российского» до высокой сентиментальности «Травиаты» Александра Борисовича преследует единственная страсть: великая мономания совпадения с оригиналом. И тогда даже «пересборка» смыслов текста не привносит чуждое в первоисточник. Больше того: у Тителя главными всегда остаются главные, а не второстепенные смыслы деконструируемого произведения. Побочные эффекты проявляются ровно настолько, насколько это требуется для контрастного выделения основных. Титель требует от зрителя одного: не ждать, чтобы на сцене было «как в жизни», но научиться самому жить «как на сцене». Сделать игру частью бытия, равноправной обыденности, но превосходящей по ценности последнюю.

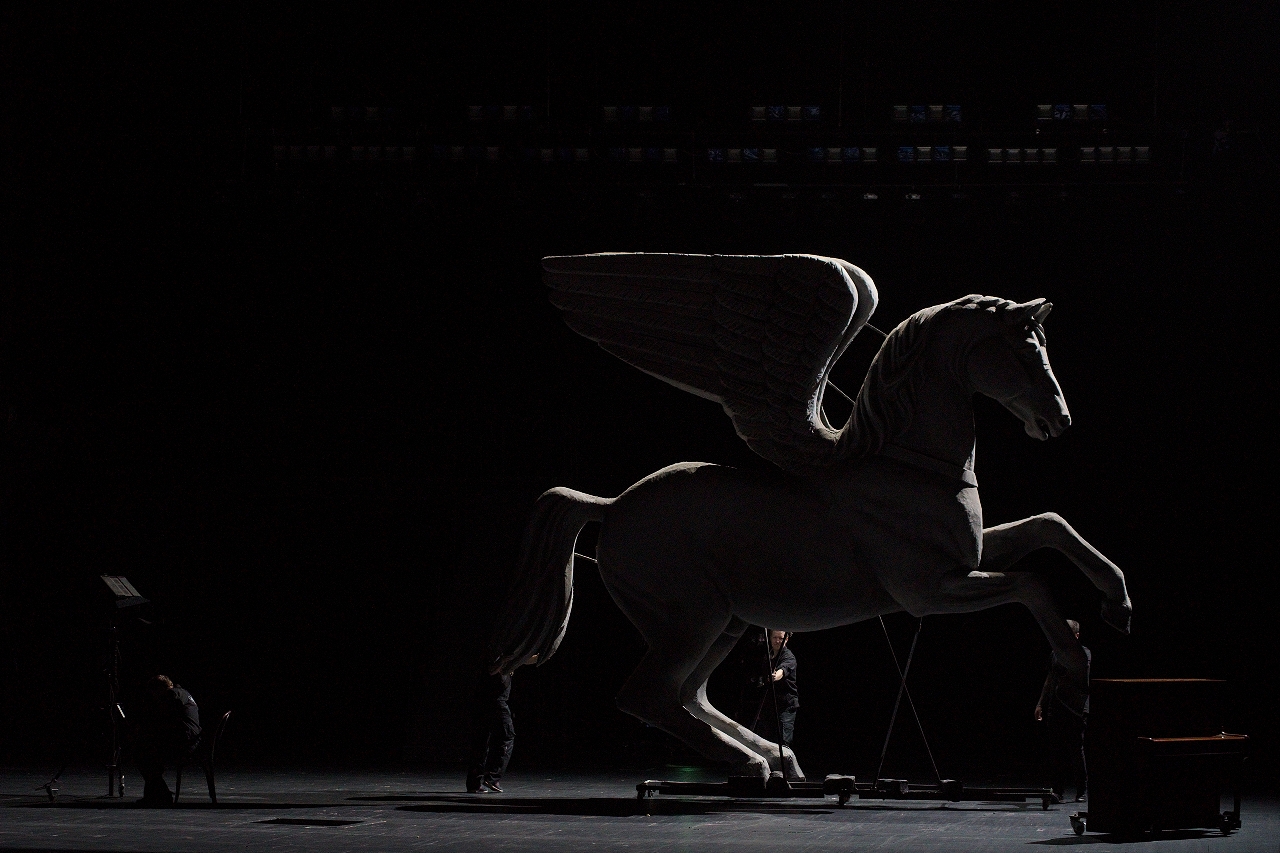

Потому в его творчестве много рефлексий по поводу театра. Не обошлись без них и «Сказки Гофмана» малосерьёзного Оффенбаха. Театральность заявляется вначале, в театральность погружён финал. Кулисы – вечность, в которую уходят персонажи. Сегодня это Гофман, советник Линдорф и оперная прима Стелла. Завтра – кто-то иной. Земля ведь вертится, подобно поворотному кругу в конце тителевских «Сказок Гофмана».

Постановку оперы Оффенбаха ждёт зрительский успех: в ней все составляющие хорошего спектакля. Лёгкая, но качественная музыка, изобретательность лёгкого ума в изящных разрешениях не завершённых Оффенбахом коллизий, лёгкое отношение к театральной моде и лёгкое же к ней презрение – всё сработает на то, что этот качественный во всех отношениях продукт станет лидером кассовых сборов. И никто не сможет упрекнуть ни режиссёра, ни зрителя в отсутствии вкуса.

Ровно наоборот! Постановочной группой спектакль решён с удивительным тактом как по отношению к Гофману, так и по отношению к Оффенбаху. Вызовом чуть ли не общественной морали выглядит наличие декораций, изображающих интерьеры и пейзажи театрально, а не «натурально». Как же это далеко от оперной порнологии режиссёрского мейнстрима a la tschernjakoff! Нет, Титель не рефлексирует над порнографией как над проявлением подлинности – подлинностью для него является условность эротизма!

Праздником непослушания являет себя сцена, внезапно занятая труппой, одетой в исторический костюм. С тем лёгким пренебрежением к точности, каким должна отличаться любая стилизация. И это тоже – часть замысла: музыка Оффенбаха хороша, но глубока ровно до степени правдоподобия. Она неслучайно, но программно имитирует истинную оперу. Итальянскую, немного немецкую, чуть-чуть французскую. В разных частях в разной степени, но всюду узнаваемо не на интеллектуальном, но на чувственном уровне восприятия.

Прекрасно передана Тителем и технократичность прозы Гофмана. «Песочный человек» с куклой Олимпией возвращает нас в ту эпоху, когда существовала настоящая фантастика: к Жюлю Верну, Гюставу Эйфелю и Всемирной выставке в Париже. Это Гофман научного романтизма.

Не вошедшая в оперу часть «Песочного человека» с мотивом безумия находит себя между новеллами: в самом поэте, сильном и пьяном без алкогольных слёз. Это Гофман наркотического бреда.

Другие новеллы Гофмана то мрачны и пронизаны замогильным холодом, то – напротив – освещены мягким светом сказочной Венеции. Правда, свет этот лунный, но на это есть свой, в этом двоящийся, Гофман. Который предстаёт насельником обители сердечных девиаций. Когда не в силах разобрать: любовь ли здесь к покойницам имеет место или же дело в ясном понимании нерасторжимого единства эроса и смерти.

Сколько Гофманов? Много. Но один. Зеркальна его любовь: одна, но во множестве. Четырём лицам одного Гофмана соответствуют четыре ипостаси одной любви поэта: Олимпия, Джульетта, Антония, Стелла. Режиссёрским произволом неоконченной оперы стала редакция, где у Стеллы нет своей арии, где её роль может исполнять актриса миманса. Это уточнило отражение неравнозначности «частичных Гофманов». Завершил симметрию «внутренний визави» поэта: советник Линдорф, Коппелиус, Дапертутто, доктор Миракль.

Интересно, а как сыграно и спето подобное роскошество? Я был на трёх составах исполнителей. Раз от раза спектакль становился собраннее и совершеннее. В каждом была уникальная особенность. В первый раз – блистательная Хибла Герзмава, исполнившая роли всех возлюбленных Гофмана. Почему это оправданно драматургически, объяснено выше. К тому же об этом мечтал сам Гофман.

Да, это трудно. Да, это трюк. Да, его исполняли лишь лучшие. Значит, будем смотреть и слушать, как Хибла покушается на мировые рекорды и замахивается на то, чтобы остаться в вечности.

Другие спектакли дали россыпь женских образов. Умирающая Антония, трогательно спетая Натальей Петрожицкой, ликующая сеятельница смерти Джульетта Ирины Ващенко – эти запомнятся.

А Гофман? Когда появляется Сергей Балашов, понимаешь, что поэт должен быть здоров, ибо лира его тяжела. Крупный, слегка обрюзгший, но бесконечно величественный – таким выходит Гофман Балашова, и этот образ просвечивает сквозь другие «я» поэта до конца.

При обилии новелл и персонажей спектакль не распадается на эпизоды больше, чем сама музыка. И в этой нарочитой лёгкой фрагментарности сценического действа – тоже точность. Совпадение с музыкальным текстом.

Муза Тителя далеко не всегда Мельпомена. Она ещё – то Эвтерпа, то Эрато, то Талия. А чаще – все четыре, слитые в одной.