В программу вечера одноактных балетов входят «Ворга» Ксении Тернавской, «Последний сеанс» Павла Глухова и «Класс-концерт» Максима Севагина.

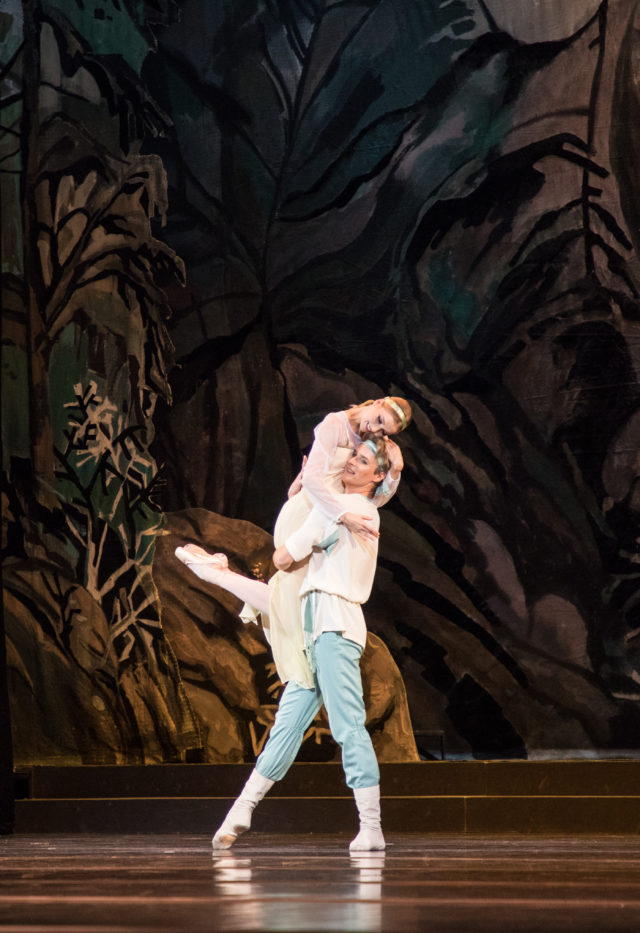

Идея балета Ксении Тернавской — показать путь к себе в текущей постмодернистской реальности через архетипические образы русских сказок, которые скрыты внутри каждого человека как волшебная движущая сила для внутреннего перевоплощения (взросления). Художественная концепция хореографа опирается на «вечные константы – любовь, смерть, дружба, любовь и ненависть, война и жизнь, которые даже постмодернизму не под силу изменить». Композитор — Константин Чистяков.

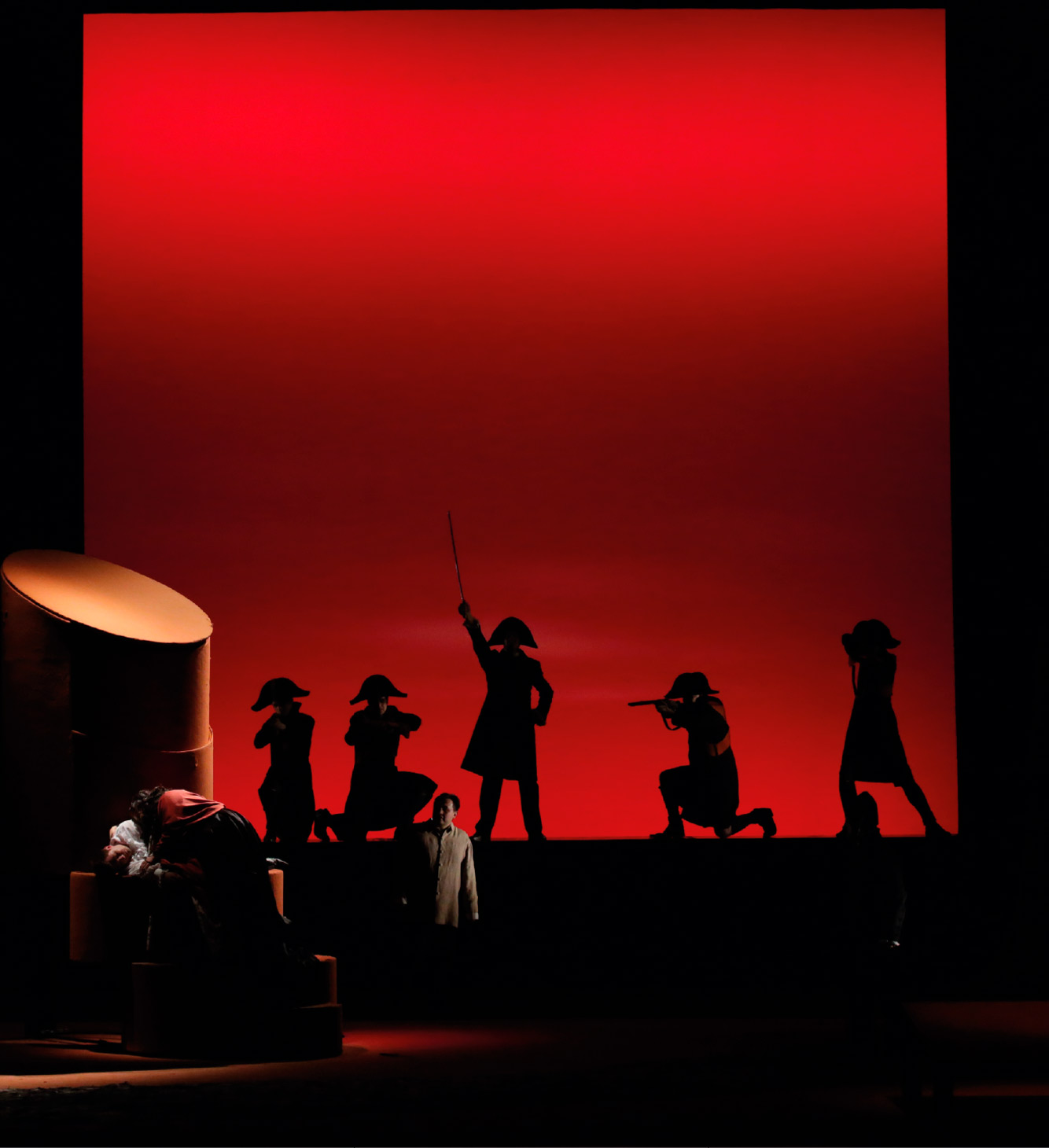

Павел Глухов предлагает зрителю балет «Последний сеанс», в основе сюжета постановки — психологический триллер с элементами саспенса и мотивом лабиринта. В центре событий находится девушка. Ее воображение воспалено: время меняет свой ход, пространство искажается. Открывая дверь за дверью, гипнотизируя сознание, героиня все больше погружается в свое прошлое, туда, где произошло ключевое событие ее жизни. Сможет ли она выпутаться, понять, где иллюзорное и где настоящее, сделать правильный выбор и освободиться. Зритель оказывается на сеансе трансформации, и, возможно, этот сеанс ― последний… Музыку к постановке написала Настасья Хрущева.

Заключительный спектакль вечера «Класс-концерт» художественного руководителя балетной труппы Максима Севагина на музыку Д. Обера и Ж. Оффенбаха вдохновлён эстетикой классического балетного искусства. Зеркала, станок, белые пачки, трико, структурные элементы классического урока станут основными средствами визуального воплощения спектакля. По замыслу Севагина, музыка Обера будет отведена для условно современных танцовщиков — Балерина, Премьер, корифеи и танцовщицы кордебалета. Им достанется непростая задача показать мастерство владения академической школой. Сюита Оффенбаха вдохновила хореографа на обращение к образам Анны Павловой и Энрико Чекетти, чьи персонажи станцуют вставное pas de deux в отличной от всей постановки стилистике. Завершится спектакль отличительными особенностями формата класс-концерт — демонстрацией виртуозной техники балетных артистов труппы.

Внимание!

В спектакле «Ворга» используются яркие световые вспышки, высокочастотные мерцания и громкие звуковые эффекты.

У очень маленького процента людей во время просмотра определенных изображений, в частности, мигающего яркого света, громкой музыки или узоров, которые присутствуют в данной постановке, могут возникать приступы, в том числе эпилептические.